ホイホイ・MTCC規格モジュール

2013年5月27日 8:43 PM | 投稿者名: treasure

ホイホイ基板への線路敷設・舗装方法を備忘録的に書いていきます。

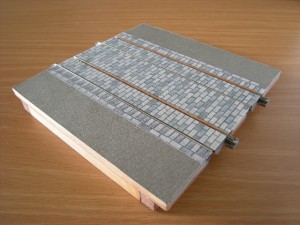

先に貼った2 mm厚スチレンボードの上に、1 mm厚スチレンボードを重ねて、舗装と敷石の下地にします。ここも、透間から白色が覗くと目立ちますので、プラモデル用のサーフェーサで軽く塗装しておきます。固定は下層と同じく、ニチバンのナイスタック(再生紙両面テープ)です。

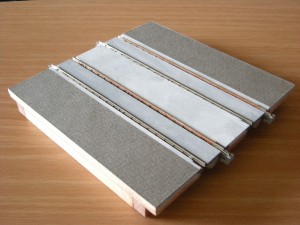

その上に、アスファルト舗装を模して、マーメイドの「こいねず」を貼ります。右側のように、ちょっと大きめに切り出して接着後、周辺を化粧断ちすると綺麗に仕上がるかと思います。この「こいねず」は廃版になってしまった様なので、今後は代替品を探さねばなりません。接着には発泡スチロール用接着剤を使用しました。過去、ここに同じ水性エマルション系接着剤を使用したところ、乾燥後に大きく反ってしまいました。

レールの間に、1 mm厚スチレンボードを貼ります。プラモデル用のサーフェーサで軽く塗装して、透間から白色が覗かない様にするのは他と同様です。固定には他と同様、ニチバンのナイスタック(再生紙両面テープ)を使用します。

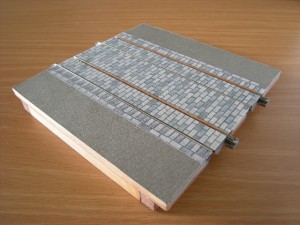

最後に、コットンラベルにインクジェットプリンタで印刷した「敷石ペーパー」を貼ります。在庫が切れてしまったのですが、新たに印刷すると色調等が揃わなくなる恐れもありますので、一部に敷石を一枚単位に分割して並べた部分があります。この「コットンラベル」も販売終了となっていますので、今後は「耐水コットンラベル」を使うことになります。

ともあれ、これでホイホイ基板への線路敷設・舗装は完成です。

カテゴリー:ホイホイ・MTCC規格モジュール, 江東電気軌道(KDK) |

コメント(0)

2013年5月12日 9:41 PM | 投稿者名: treasure

5月12日に、中央区立日本橋社会教育会館において、工作会を開催しました。

今回は、「ホイホイを作ろう」ということで、主に各人の線路プロジェクトの仕掛品を持ち寄って工作をしました。

私のプロジェクトです。備忘録的に連載している標準ホイホイ(150 + 300 mm長)に、敷石シールを貼って仕上げています。残念乍ら、敷石ペーパーの在庫が足らなくなり、完成には至りませんでした。

Yさんのプロジェクトです。手持ち車輌の関係で大半径エンドレスが必要なので、半径500 mmで90°複線を製作中です。全体をベースボード1枚に収めようとすると、持ち運びに不自由する位大きくなってしまうので、45°で2分割としてあります。

Hさんのプロジェクトです。標準曲線ホイホイを製作中です。ボード上にMDCボードをレーザーカットで切断したガイドを仮止めし、その間にフレキ軌框をスパイクすることによって、正確な線路敷設を目指しています。

尚、供給用として作った直線標準ホイホイボードは、4枚とも引き渡しが完了致しました。機会があれば、また供給したいと考えています。

カテゴリー:クラブ行事報告, ホイホイ・MTCC規格モジュール, 江東電気軌道(KDK) |

コメント(0)

2013年5月4日 9:27 PM | 投稿者名: treasure

ホイホイ基板への線路敷設・舗装方法を備忘録的に書いていきます。

突き出したスパイク先端を切除した後の基板裏側です。カッティングホィールを用いて切断し、切断面およびその周辺を塗装して防錆を図ります。ここではお手軽に、プラモデル用のサーフェーサを使用しました。

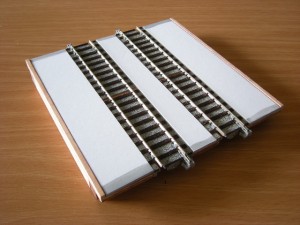

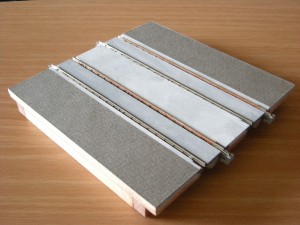

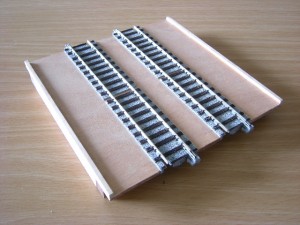

鋪装の準備として、ユニトラック道床と縁の角材の間や道床同士の間を、2 mm厚のスチレンボードで埋めます。透間から白色が覗くと目立ちますので、接続部は目立たない灰色で塗装しておきます。ここでもプラモデル用のサーフェーサを使用しています。スチレンボードはこの後、ニチバンのナイスタック(再生紙両面テープ)で固定します。このままではちょっと厚過ぎるので、固定後に上から押し潰しておきます。

レールのフランジウェイ側を塗装して、完成後に光って目立たない様にします。

カテゴリー:ホイホイ・MTCC規格モジュール, 江東電気軌道(KDK) |

コメント(0)

2013年4月24日 8:44 PM | 投稿者名: treasure

ホイホイ基板への線路敷設・舗装方法を備忘録的に書いていきます。

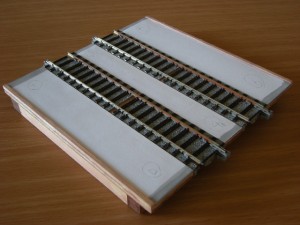

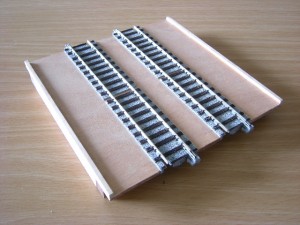

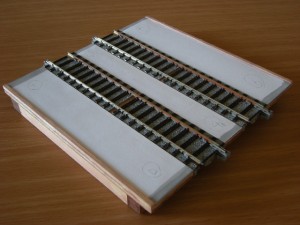

標準ホイホイの1/3、150 mm長の完成基板です。

246 mm長のユニトラックを2本、道床の肩と内側の補強を除去して、長さを切り詰めて敷設します。余談ですが、レール同士を接続する必要がある時は、シノハラの#60レール用ジョイナー(9 mmナロー用)を利用するのがいい様です。

レールは、シノハラの#70レール用スパイクで固定します。このスパイクの頭部はいささか大きいので、ニッパで半分位に切り詰め、タミヤのペイントマーカー(艶消し黒)で錆止め処理をして使用しています。レール脇に0.5 mmφの小孔を開け(基板には開けません)、レールを頭部で確実に挟むようにして固定します。そうすれば、かなりしっかり固定されます。

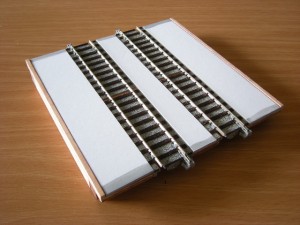

固定後の基板裏側です。使用したスパイクは全部で32本、うち半分の16本がベニヤ板から下に突き出ています。これはこの後切除して、使用時に指を刺したりする事故を防止します。

カテゴリー:ホイホイ・MTCC規格モジュール, 工作 |

コメント(0)

2013年2月12日 9:18 PM | 投稿者名: treasure

標準ホイホイの規格が作成される直前に設計された、曲線半径180 mm、複線間隔40 mmのホイホイです。都電をイメージして寸法を定めたため、「都電ホイホイ」と名付けました。

当初、シノハラ製#70フレキとKATO製固定線路用ジョイナーを用いる前提で着工しましたが、直線路盤を2枚作ったところで、ユニトラックの接続部を利用する方法が開発されたため、接続部に下からアクセスできるように変更して完成させたものです。接続方法の変更に伴い、軌框をHOユニトラック用レールとPECO製#70100フレキの枕木を組み合わせたものに変更しました。ユニトラック用レール相互の接続には、シノハラ製#60レール用ジョイナーを用いました。

先の運転会で久し振りに使ってみましたが、経年変化でレール間の舗装が浮き上がっていて不調でした。PECOの枕木に、接着テープがよく効かなかったことが原因です。それ以後に用いたユニトラックの枕木には接着テープが良く効きますので、近い将来、更新することを考えています。

当初、路盤にフィーダーを作りつけることに思い至らず、接続部にフィーダー付ユニジョイナーを挿入して給電していましたが、収納に不自由を感じていました。その後の経験で、接続端下側に角材を貼ってしまった路盤にもユニトラック接続部を収める凹みを作れることがわかりましたので、製作を中止した路盤を利用してフィーダーを設ける予定で工作中です。

カテゴリー:ホイホイ・MTCC規格モジュール, 江東電気軌道(KDK) |

コメント(1)

« 古い記事

新しい記事 »