【運転会始末】給電コード

2016年9月29日 7:28 PM | 投稿者名: treasure

9月18日の関東合運予行で、線路敷設後に問題点が発覚しました。

件の線路配置は、給電が大きく2ブロックに分かれています、というか、リバースと略同様、分ける必要がある配置になっています。で、ようやっと全線の配置を終え、フィーダーを繋ぎ、さぁ試運転!という段階で、双方のNレールが逆位相であることが判明したのでした。

この問題を解決するには、どちらかの給電方向を逆にする、即ち、どちらかのフィーダー付ホイホイの向きを反転させる必要があります。でも今更、そんなことしたくありません(折角微修正した「通り」も無茶苦茶になるでしょう…)。ということで周囲を見渡すと、(株)エンジニア製汎用ピン抜き工具(SS-31)が目に入りました。MTCCでは給電ケーブルの接続に、KATOのコネクタを使用しています。このコネクタ、内の接点は左右共通ですので、差し替えが可能です。ということで応急的に、接続プラグ内の接点を抜いて左右を差し替え、急場を凌ぎました。

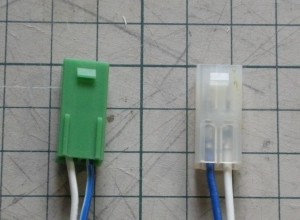

で、右側が正規、左側が差し替えた状態です。まぁ応急的なものですし、終了後直ちに復旧すべきかと考えていたのですが、このようなミスが再発し(可能性は否定できません)、ピン抜き工具がなければ(同前)、非常に厄介なトラブルとなる可能性があります。更に今回、どうしてもフィーダー的に逆方向に接続せざるを得ないホイホイがあった(それへの給電は放棄しました…)ので、それへの給電を考えると、NS逆位相にした給電ケーブルを常備しておいてもいいかな… ということに思い至りました。

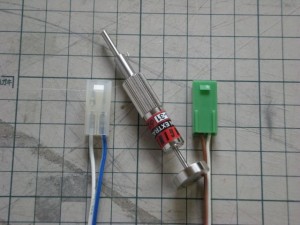

しかし、そうは言っても、明確に区別できるようにしておきませんと、通常の給電配線に混用してしまい、トラブルの原因となってしまいます。スクラップを探してみると幸い、アクセサリーアダプター延長コードのプラグ(写真右)がありましたので、それに差し替えることにしました。一緒に写っているのは、汎用ピン抜き工具(SS-31)です。

で、差し替えた結果がこれです。色が全く異なるので、混用する危険は少ないと思います。フール・プルーフの考えでは、「間違った接続は物理的に出来ない」様にすべきなのですが、この例では、相互接続できないとそもそも意味がありませんので、悩ましいところです…

カテゴリー:ホイホイ・MTCC規格モジュール, 江東電気軌道(KDK) | コメント(0)