プロトタイプ例

2022年9月2日 12:23 AM | 投稿者名: treasure

先の書き込みで実物例として上げたせいではありませんが、江ノ電の保存車を見てきました。山梨県の利根川公園で保存されている801号車(元山梨交通7形)です。この電車は、昭和23年(1948年)に山梨交通モハ8として汽車会社で製造され、同線廃止後に上田交通モハ2342、江ノ電801となり、昭和61年(1986年)廃車後に当地に保存されたものです。

塗装は山梨交通のものに変更されていますが(色見本帳を持っていくのを忘れました)、上屋が架けられ、廃車後36年を経過したにしては状態が良好です。屋根のカーブがそこそこ割り出せないかと、できるだけ遠くから撮ってみました。

江ノ電時代の連結面です。こちらは少々傷んでいますが補修され、大事にされている様子が伺えます。立派な看板も設置され、来歴やかつての駅名も表示されています。

上田移籍時に設置された*1か、江ノ電再移籍時に改造されたかは不明ですが、側面ステップの様子です。こういった細部は、図面等では解らないため、保存車の存在は有難いものです。また、本車が載せられている軌框の枕木は、長さ2080 mm、幅190 mmと、一般のものより一回り細くなっていました。保存車展示によくある、適当な寸法で作ったものと思うとさにあらず、端に「割れ止め」が打ち込められ、犬釘の跡も残っている正規の(?)古枕木です。保存開始時に江ノ電から貰ってきたものでは… と想像されるのですが、現在の枕木規格とはちょっと違っていますので、江ノ電の現行枕木と比べてみたいものです。

さてこの電車、僅か2輌の製造ですが、もう1輌も静岡県内で保存されている由。現役38年を勤め上げ、その後36年が経過した後でも、全車健在ということは、中々幸運な車輌達かと思います。

*1 宮田道一・諸河 久(2024), 上田丸子電鉄, RM Re-Library(21). P43.

カテゴリー:プロトタイプ例, 車両 |

コメント(0)

2022年5月11日 8:13 PM | 投稿者名: treasure

5年程前に都電荒川線のポイントを踏査し、「各所で鋳物から組立式(正しくは「圧接式」だそうです)に変更されている」という印象を受けていました。まぁそれで今更なのですが、都電大塚駅前の亘線が更新されていましたので、観察してきました。

早稲田寄りの踏切からみた新旧比較(左側:2017-8-4撮影 右側:2022-5-3撮影)です。分岐器トングレールの先端が、三ノ輪橋寄りに少々移動した様です。このトングレール、スプリングポイントですので、以前は電車が通過する都度、「パコーン、パコーン」と2回、勢いよく復元して喧しかったのですが、更新後はダンパーが入った様で、「カコン…」の1回で済む(つまり、早稲田側台車が通過して、三ノ輪橋側台車が通過するまで戻らない)様になりました。騒音対策、にもなって幸いです。

三ノ輪橋側ポイントの新旧比較(左側:2018-1-30撮影 右側:2022-5-3撮影)です。分岐器トングレールの位置は変っていない様です。新しい方では、写真中央の、白色に塗装された継目板が目立ちます。これは、信号関係の絶縁継目でしょうか?

銘板が読めました。図面番号は「RO50NM#4 4-130」とあります。以前の鋳鋼製フログには、「50-13°」という陽刻がありました。4番フログの交差角は、日本の規格では14°18′ですから、ちょっと急になった様です。分岐器トングレールの先端が、三ノ輪橋寄りに少々移動したのは、この反映と考えますと納得できます。

カテゴリー:プロトタイプ例, 江東電気軌道(KDK) |

コメント(0)

2022年2月11日 7:54 PM | 投稿者名: treasure

ハンドレイでホイホイを作るとなると、これまでは考えなくて済んでいた枕木の大きさや、配置も考える必要があります。そこで、実例を探ってみました。

1.枕木単体

何はともあれ、枕木の大きさが判らないと何ともなりません。そこで、万葉線の車庫で撮った写真から長さを割り出しました。最奥の枕木ではレールは犬釘で直接、その手前3本ではF形タイプレート(?)を介して締結されています。実は最奥の枕木とその手前の間で、異なる太さのレール(奥側が細い)が溶接で接続されています。ということで、奥が30 kgレール、手前が37 kgレールと考え、レール底面の間隔から枕木の長さを比例配分で計算してみますと、約2.1 mとなりました。

木まくらぎの規格を調べてみますと、分岐器や鉄橋上以外で使われている枕木は長さ2100 mm、幅200 mm、厚さ140 mmとのことです。また、以前入手した1435 mm軌間の路面電車の工事図面でも、同寸の枕木が指定されていました。軌間は違いますが、上を走る電車の重量はほぼ同じでしょうから、1067 mm軌間の路面電車でも同寸法なのでしょう。広く使われているので廉価、ということもあるかもしれません。

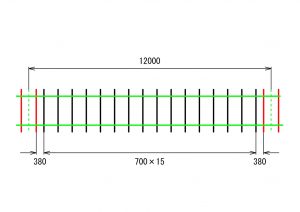

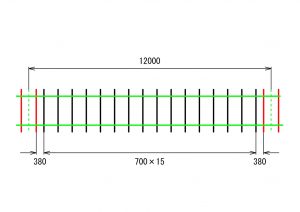

2.直線での枕木配置

これは先程述べた工事図面に配置が載っていました。上図のように、長さ12 mのレールに対して18本の枕木が敷かれ、両端以外の16本は700 mm間隔、両端の2本は380 mm間隔となっています。レールの継ぎ目は、直下に枕木がない「かけ継目」です。

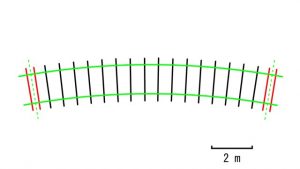

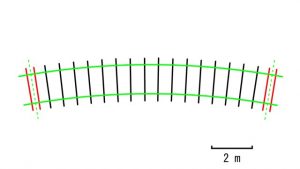

3.曲線での枕木配置

これについては敷設工事図面が探し出せなかったので、半径35 m曲線の撤去工事図面にあった枕木配置から推定しました。原図面はPDFでしたが、ベクトルデータでしたので、Inkscapeでスナップを利かせ乍らトレースし、それをJw-cadに読み込ませ、枕木の長さ(2100 mm)から縮尺を合わせてレールの位置と接続箇所を描きました。測ってみますと、外側レールの長さは12 mと推定され、そこでの枕木間隔は概ね直線のそれと同じでした。

先に書いた様に上を走る電車の重量はほぼ同じでしょうから、1435 mm軌間でも1067 mm軌間の路面電車でも、枕木配置は同一で問題ない筈です。また今回計画している180R曲線は、実物換算で約15.6 m半径ですので、実例の35 m半径とは大差がありますが、同じ考え方で枕木を配置すれば模型としては充分でしょう。

ということで、何とか実物の寸法と配置は推定できましたので、次はこれをどのようにして模型寸法に落とし込むかを考えねばなりません。

カテゴリー:12mmホイホイ, プロトタイプ例, 江東電気軌道(KDK) |

コメント(0)

2020年8月31日 8:11 PM | 投稿者名: treasure

昨年に引き続き、頼まれ仕事で富山に行ってきました。そこで、今年3月に富山ライトレールと富山地方鉄道富山軌道線が接続された後、どの様に変化したのかを見てきました。

富山駅北側、旧富山ライトレール側の線路です。昨年はコンクリートの基礎だけでしたが、このようになっていました。周辺は未だ整備中で、昨年の位置からの撮影は出来ませんでしたが、最近流行り(?)の、曲線を組み合わせた滑らかな線路配置になっています。

昨年の写真とほぼ同位置からの撮影です。南北直通後は、以前から走っているポートラム(PORTRAM)に加え、ここに写っているサントラム(SANTRAM)とセントラム(CENTRAM)も、旧富山ライトレール区間を走行しています。セントラムはポートラムと同系なので不思議はないのですが、サントラムが乗り入れていたのは意外でした。

こちらは旧富山軌道線側の富山駅~新富町を走るポートラム(PORTRAM)です。富山駅を潜ってこちらにも顔を出す様になりました。

富山駅に掲示されていた路線図です。系統的には、旧富山ライトレール区間と旧富山軌道線区間は分離されている様ですが、実際には旧富山ライトレール区間から富山駅に入った車輌はそのまま、旧富山軌道線区間に入線します。で、行先表示は富山駅で変更する様で、3系統の環状線は岩瀬浜行きの表示になります。で、富山駅~環状線分岐点の間は、反対側から富山大学前で折り返した岩瀬浜行きが走ってくる訳で… 目的地が同じ車輌がすれ違うという、中々愉快な状況になっています。

あと路線図には、富山駅~インテック本社前、インテック本社前~奥田中学校前の二箇所にシールが貼られて目隠しがされています。新停留所の準備かと思われますが、駅前や八田橋付近の工事進捗状況をみると、暫く先の様に思えます。

まぁいずれにしろ、サントラムには未だ乗れていませんので、いずれまた行きたいものです。

カテゴリー:プロトタイプ例, 江東電気軌道(KDK) |

コメント(0)

2020年1月29日 8:58 PM | 投稿者名: treasure

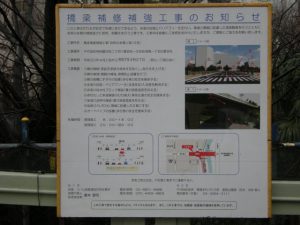

お茶の水橋の上で、都電の線路を掘り起こして撤去しているという話を聞きまして、見学してきました。

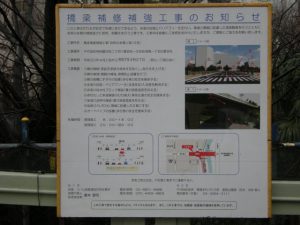

JR中央・総武線の御茶ノ水駅の、御茶ノ水橋口が面しているお茶の水橋の歩道を拡張して、バリアフリーにする様です。

で、これが掘り起こされた線路です。既に道路カッターで切れ目が入れられていますが、良くみてきた都電の敷石とは組み方が違います。

で、「こんなとこ走ってたかなぁ…」ということで、「都営交通100周年 都電写真集 都電」の付録CD所収の系統図を調べると、昭和15年5月には、池袋駅から春日町を経由して東京駅東口にいく21系統が通っていた様子ですが、それ以後は御茶ノ水~駿河台下の運転はない様です。とすると、これは都電の線路じゃなくて、市電時代に廃止され、そのままアスファルト下に埋められた線路なのかもしれません。そうならば、敷石の組み方が違うのも納得できます。

工事は令和7年3月までの予定ですが、既に道路カッターで切れ目が入れられていますので、間もなく撤去されるのではないかと思います。

カテゴリー:プロトタイプ例, 江東電気軌道(KDK) |

コメント(0)

« 古い記事

新しい記事 »