ホイホイ・MTCC規格モジュール

2016年11月28日 10:24 PM | 投稿者名: treasure

引き続き、ホイホイ基板の製作方法を備忘録的に書いていきます。

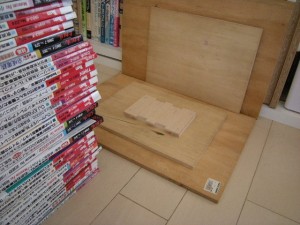

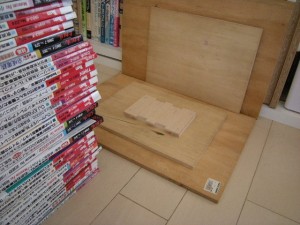

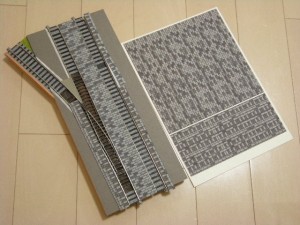

ここからはある意味、時間との競争になりますので、写真が充分ではありませんが、とにかく、ホイホイ側面に位置する角材を白ボンドで接着し、ずれ止めの#70用スパイクを打ったら、この様に平面の出た、厚手べニア板の上に置きます。弊社では9 mm厚のべニアを使っており、特に上板に接する面はシナべニアとして、平面を出しています。

その後直ちにべニア板を重ね、更に重錘を載せて圧着します。重錘には何時も手軽なところで、雑誌を載せています。本は結構重いので、これで充分かと思っています。

で、接着後の姿がこちらです。この後、肋材の長さをNTドレッサーで調整して、黄ボンドで接着し、上と同様に圧着します。

カテゴリー:ホイホイ・MTCC規格モジュール, 工作, 江東電気軌道(KDK) |

コメント(0)

2016年11月8日 9:30 PM | 投稿者名: treasure

プロジェクト進捗状況です。2016関東合運は終わりましたが、次回に向けて、色々やることが山積みです。

1.調整用直線ホイホイ

既報通り完成しました。

2.車庫分岐の舗装

これも既報通り完成です。

3.右亘り線

2016関東合運でよく見てみると、亘り線は結構あちこちに入っていますし、その他折り返し部の留置線等々も考えますと、とても一箇所を変える位で左側通行を右側通行に転換できる程甘くないことに、今更乍ら気付きました。他に優先すべきものも多数ありますので、このプロジェクトはここで中断とします。今後は個人用としてこのまま作るか、ボードを利用して左亘りに変更して仕立てるか、ちょっと考えたいと思います。対行配線の左亘りはありませんので、いずれ作る必要はありますので…

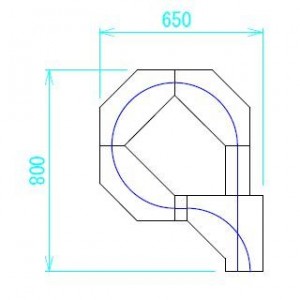

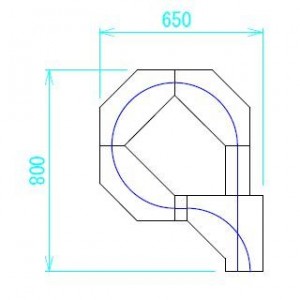

4.ループ線

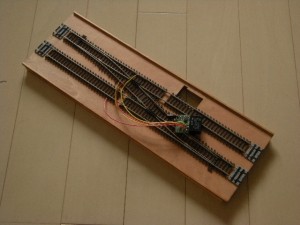

ボードの組立を開始しました。直線とか、単線250R90°曲線とかは、既に製作した経験がありますので余り新規味はありませんが、まぁ頑張りましょう。

で、弊クラブのホイホイを眺めてみると、p型のループは幾つかありますし、Ω型のループも2つあります。でも、q型のループは1つしかない様です(それも複線なので、結構大きい…)。ということで、未だ肝心の交差部に着手していなかったのを幸い、p型からq型へ変更しようと思います。ボード表面の罫書きが表裏逆になりますので、如何に写すか、が課題です。まぁ、弊社のプラクティスでは、曲線は線路中心線に連続的に孔を開け、ユニトラックの枕木を2つ1組にして、中心に開けた孔をガイドに仮スパイクして敷設しますので、裏から垂直を保ちつつ孔を開けてやれば何とかなるのではないかと考えています。

年末まであと2ヶ月もないのですが、精々頑張りましょう。

カテゴリー:ホイホイ・MTCC規格モジュール, 工作, 江東電気軌道(KDK) |

コメント(0)

2016年10月6日 8:47 PM | 投稿者名: treasure

プロジェクト進捗状況です。週末は2016関東合運ですので、それに向けて最後の追い込みです。

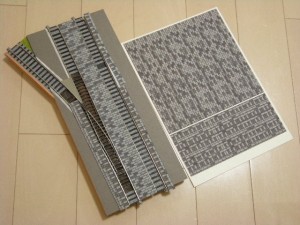

1.調整用直線ホイホイ

接続試験ではボードのままだった300 mmL×1、150 mmL×2、100 mmL×1の4枚の舗装を済ませました。完成です。

もうひとつの100 mmLは、幸い手配が付きましたので、ニスを塗った段階で停止しています。関東合運にはボードの例示用に持っていきましょう。

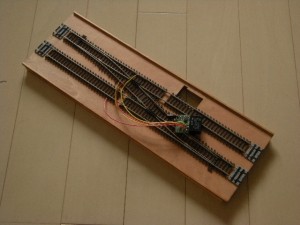

2.車庫分岐

こちらは進んでいません。何とか今晩・明晩のうちに、レール外側の敷石だけは貼ろうと、敷石シールの切り継ぎ位置を検討しているところです。

線路間のインサートは、既成品のポイント部のみは塗装済みなのですが、その他の部分をどうするか、未だ決心がついていませんので保留です。ちょっと気分を変えて、全部Walthersのインサートにして、セメント舗装にしてしまおうかとも考えています。

3.右亘り線

4.ループ線

進捗なしです。

カテゴリー:ホイホイ・MTCC規格モジュール, 工作, 江東電気軌道(KDK) |

コメント(0)

2016年9月29日 7:28 PM | 投稿者名: treasure

9月18日の関東合運予行で、線路敷設後に問題点が発覚しました。

件の線路配置は、給電が大きく2ブロックに分かれています、というか、リバースと略同様、分ける必要がある配置になっています。で、ようやっと全線の配置を終え、フィーダーを繋ぎ、さぁ試運転!という段階で、双方のNレールが逆位相であることが判明したのでした。

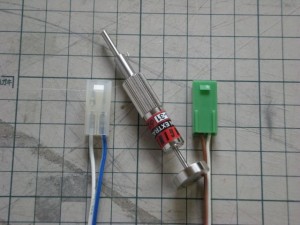

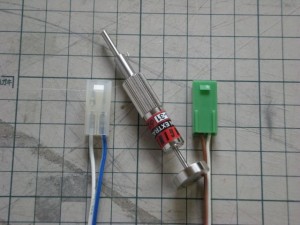

この問題を解決するには、どちらかの給電方向を逆にする、即ち、どちらかのフィーダー付ホイホイの向きを反転させる必要があります。でも今更、そんなことしたくありません(折角微修正した「通り」も無茶苦茶になるでしょう…)。ということで周囲を見渡すと、(株)エンジニア製汎用ピン抜き工具(SS-31)が目に入りました。MTCCでは給電ケーブルの接続に、KATOのコネクタを使用しています。このコネクタ、内の接点は左右共通ですので、差し替えが可能です。ということで応急的に、接続プラグ内の接点を抜いて左右を差し替え、急場を凌ぎました。

で、右側が正規、左側が差し替えた状態です。まぁ応急的なものですし、終了後直ちに復旧すべきかと考えていたのですが、このようなミスが再発し(可能性は否定できません)、ピン抜き工具がなければ(同前)、非常に厄介なトラブルとなる可能性があります。更に今回、どうしてもフィーダー的に逆方向に接続せざるを得ないホイホイがあった(それへの給電は放棄しました…)ので、それへの給電を考えると、NS逆位相にした給電ケーブルを常備しておいてもいいかな… ということに思い至りました。

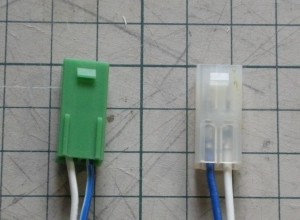

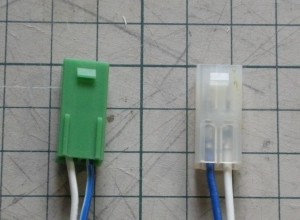

しかし、そうは言っても、明確に区別できるようにしておきませんと、通常の給電配線に混用してしまい、トラブルの原因となってしまいます。スクラップを探してみると幸い、アクセサリーアダプター延長コードのプラグ(写真右)がありましたので、それに差し替えることにしました。一緒に写っているのは、汎用ピン抜き工具(SS-31)です。

で、差し替えた結果がこれです。色が全く異なるので、混用する危険は少ないと思います。フール・プルーフの考えでは、「間違った接続は物理的に出来ない」様にすべきなのですが、この例では、相互接続できないとそもそも意味がありませんので、悩ましいところです…

カテゴリー:ホイホイ・MTCC規格モジュール, 江東電気軌道(KDK) |

コメント(0)

2016年9月19日 5:43 PM | 投稿者名: treasure

9月18日に「ほっとプラザはるみ」において、例年通り10月の関東合運に向け、予行を兼ねた運転会を開催しました。

これは、机を配置計画通りに並べた段階で、この上にホイホイを展開する直前の状況です。

今年度の配置です。今年度も給電系統を接続し、運転会とすることができました。これは運転開始直後、試運転を兼ねて、レールクリーニングカーを走らせてい る状況です。で、この試運転で、色々とトラブルが明らかになり、その解決に少々時間をとられました。しかし、本番前に問題点を洗い出せたので、接続試験の 目的は充分達成されました。関東合運では毎年、違った線路配置を披露しています。事前にCADを使って検討しておくのですが、本当にうまく繋がるのか、給電は大丈夫か、短絡はないか等を、実際に確認しておく必要があると考え、恒例としています。

あと、某所よりこんなホイホイセットが持ち込まれました。S氏が製作したものをK氏が引き取ったものということですが、「保管場所がなくなった!」ということで持ち込まれたものです。幸い、自動車で来場されていたH氏に無事、引き取られていきました。

尚、同時に開催しました2016年度総会も無事終了致しました。

カテゴリー:クラブ行事報告, ホイホイ・MTCC規格モジュール, 江東電気軌道(KDK) |

コメント(0)

« 古い記事

新しい記事 »