ホイホイ・MTCC規格モジュール

2012年2月15日 11:14 PM | 投稿者名: kingyo

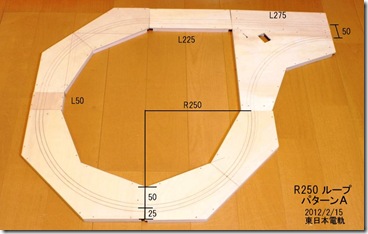

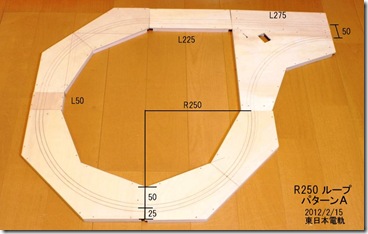

終点に折り返しではなくループがあると、片運転台の車や機関車牽引のときも運転がし易いので、R250の単線にAR1を組み込んで作ってみようと・・・

今月末のこだま合運に間に合わせられるかなぁ?と、作り始めたのですが、開催中止となって気合が抜けてしまいペースが落ちています。

50mm間隔の複線の先をR250の単線でぐるっと回します。R250の単線の両脇は50mmと25mmで、形が違うホイホイ4種類になりました。両脇は全部25mmでも構わず、その場合は4枚ともR250のコーナーは同じ形になります。

ループA、Bの左右両パターンの他、単線エンドレスとしても並べられるようになっています。エンドレスにしたときは900×600のスペースに納まるので、試運転用に手頃なサイズです。

今回AR1を少々いじくってホイホイ裏側に納めたため、1枚だけ角が出っ張っていますが、この角(画像赤の線)をカットしてAR1は別に箱に入れて外付けにすれば、更にコンパクトなホイホイ一組になります。

カテゴリー:DCC, ホイホイ・MTCC規格モジュール, 東日本電軌(HNR) |

コメント(3)

2012年1月7日 8:42 PM | 投稿者名: admin

スプリングポイントでない分岐のも、ポイントモータを撤去して、もっと簡易な形の転轍てこに取り替えました。

矢羽根標識付の転轍器も見栄えがして良いのですが、スプリングポイントに付けた簡易緩衝器とバランスが取れない感じがしたので、取りあえず今回ここには見送り・・・

使用したエコー#160錘付ポイント転換器は、ソフトメタルパーツのダミーで、どちら向きにも組み立てられるのは良いのですが、錘の付いているレバーが薄くてすぐ曲がってしまうのが難点です。この部分だけでももっと硬い材質で作り直したくなります・・・

運搬時には取り外し出来るよう、裏面に釘を接着してベースに挿し込み、両面テープ小片で貼ってあります。左右両方向のを組んでみました。

カテゴリー:ホイホイ・MTCC規格モジュール, 東日本電軌(HNR) |

コメント(0)

2012年1月1日 2:35 PM | 投稿者名: admin

年またぎ2011年最後&2012年最初の工作です。

発条転轍簡易緩衝器とでも呼ぶのか正確な所は判りませんが、スプリングポイントのバネを入れてある箱のダミーを作って付けてみました。今まではエコー#161パーツのポイントモーターを分岐の脇に付けていましたが、どうもへろへろローカル私鉄には重装備かつ近代的過ぎるので・・・ Lazy Jackのパーツにも標識付発条転轍器があるのですがいろいろ考えて、先端レール部の横に小箱があるだけのタイプにしました。高さも無いので、これならホイホイ上に固定出来ます。プロトタイプとしては名鉄美濃町線新関駅の関寄りにあったものを参考に、真鍮角材と帯板を半田付けし、0.6線を挿し込んで枕木取り付けネジなどに見せています。黒染め後一晩水に漬けたので、完成は年またぎになりました。

併せて、駅行き違い部の片渡り分岐の転換を同方向でなく逆方向になるように、モータ駆動ポイントマシンの片方のネジを交換しました。片方が渡り側のとき一方は直進側になりますが、スプリングポイントとして渡り側から通過出来ます。走らせてみると、この方がポイント操作が減って楽なのです。

カテゴリー:プロトタイプ例, ホイホイ・MTCC規格モジュール, 東日本電軌(HNR) |

コメント(0)

2011年10月19日 11:32 AM | 投稿者名: admin

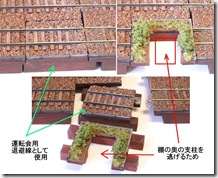

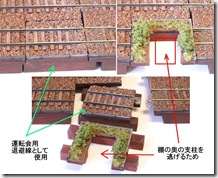

棚の中のホイホイ第3期工事、駅の裏側の退避線にバラストを撒きました。

出来るだけバラストを少なめにして、枕木の上のほうが露出してしまっているような感じを狙ってみたのですが、中々難しいものです。線路脇(画像左側)は、2×2角材の柱にt0.3のSTウッドの板材小片を並べて、土留め?にしてみました。画像右側などのバラスト脇は2×2角材を並べただけです。

棚の中には支柱が背面中央に出っ張っているため、中央の50mm部分がレール無しになりますが、運転会のときは50mmのレールを入れて退避線に出来ます。

留置線の車庫予定部分周辺にはまだバラスト等を撒いていません。車庫内のレールはコンクリートの土台に載っていることも多いようなので、どのようにするか未定です。車庫のサイズも決まらないことには着工出来ませんし。

カテゴリー:ホイホイ・MTCC規格モジュール, 東日本電軌(HNR) |

コメント(1)

2011年10月3日 9:07 PM | 投稿者名: admin

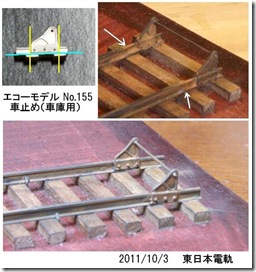

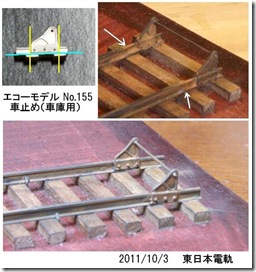

留置線の終端に車止めを付けました。エコーのパーツNo.155で「#70レールのサイズだが#100レールの高さにも合うよう底面にスペーサー付き」と組説にあります。まず底面のスペーサーを削り取り(画像青の線)、#83相当レールの端を底面の広い部分だけ残して切り取って、その上にエポキシ接着しました。が、#70と#83ではレール頭部の幅も太さも違いますから、継ぎ目がどうも気に入りません(右上画像白の矢印)。

留置線の終端に車止めを付けました。エコーのパーツNo.155で「#70レールのサイズだが#100レールの高さにも合うよう底面にスペーサー付き」と組説にあります。まず底面のスペーサーを削り取り(画像青の線)、#83相当レールの端を底面の広い部分だけ残して切り取って、その上にエポキシ接着しました。が、#70と#83ではレール頭部の幅も太さも違いますから、継ぎ目がどうも気に入りません(右上画像白の矢印)。

やり直せるものは何回でもやり直そう!、ということで、接着を剥がしてやり直しです:画像黄色の線の位置でパーツのモールド前後の#70レール部分をカットして、レールに接着やり直し。後側には別に短く切った#83レールを接着。これなら(下の画像)アップにも何とか耐えられそうかと・・・

左右を結ぶ線は0.5洋白線を使い、全体は黒染め液で染めてからRUSTのペイントマーカーを塗り、ウエザリングマスターを擦りつけています。

カテゴリー:ホイホイ・MTCC規格モジュール, 東日本電軌(HNR) |

コメント(0)

« 古い記事

新しい記事 »