2014年2月26日 10:48 PM | 投稿者名: treasure

先に曲線半径を調べてみましたが、今度は複線間隔です。

NMRA STANDARDSのS-6に、「Interurban Clearance and Track Centers」というのがあり、これでは、線路中心間隔は1.75インチ(≒44.5 mm)以上、となっています。East Penn Traction Clubのモジュール規格では中心間隔2インチ(EPT-5)、凡そ51 mmですから、標準ホイホイの50mm間隔ならば、大きな問題は発生しないと思われます。

ちなみに、日本国内での実例は以下の通りです。諸外国の例も注意してみているのですが、今のところ未見です。

| 路線名 |

実物間隔 |

縮尺換算 |

出典(敬称略) |

| 荒川線 |

2610 mm |

1/80で32.6 mm、HOで30 mm |

宮松(1986) |

| 叡電 |

3350 mm |

1/80で41.9 mm、HOで38.5 mm |

栗生ら(1997) |

| 玉電 |

2743 mm(多分9’) |

1/80で34.3 mm、HOで31.5 mm |

高間ら(1997) |

| 阪国 |

10’6” |

1/80で40.0 mm、HOで36.8 mm |

高間ら(2000) |

| 鹿児島 |

3217.5 mm

(幅900 mm、高さ250 mmの中央分離帯を含む) |

1/80で40.2 mm、HOで36.9 mm |

松脇(2007) |

NMRAやEPTCの規格は満たしていませんが、都電ホイホイの40mm間隔も、日本国内に限定するのであれば、問題が生じる可能性は低そうです。

出典は以下の通りです。

宮松丈夫(1986).王電・都電・荒川線.大正出版.

栗生弘太郎(ed.)(1997).叡電図面集.叡電総務部.

高間恒雄(ed.)(1997).東急電車形式集.3.レイルロード.

高間恒雄(ed.)(2000).阪神電車形式集.3.レイルロード.

松脇秋彦(2007).鹿児島市の市電軌道敷緑化計画.Consultant.285,58-61.

カテゴリー:プロトタイプ例, ホイホイ・MTCC規格モジュール, 江東電気軌道(KDK) |

コメント(0)

2014年2月9日 6:31 PM | 投稿者名: treasure

2月8日に、「ほっとプラザはるみ」において、工作会を開催しました。

今回は御題を定めず、各人のプロジェクトの仕掛品を持ち寄って工作をしようと企画したのですが…

ご覧の通り、大雪となってしまいました。雪は夜半前まで降り続き、積雪は26 cmと、戦後3番目の記録となってしまいました。

参加者も極めて少数となることが予想されましたが、工作に集中できる貴重な時間なので決行しました。

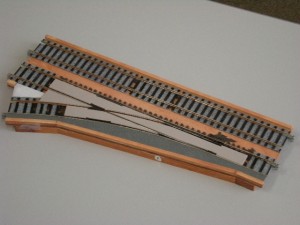

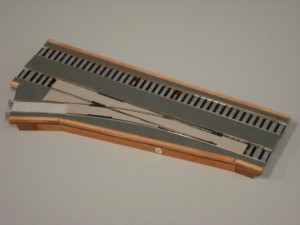

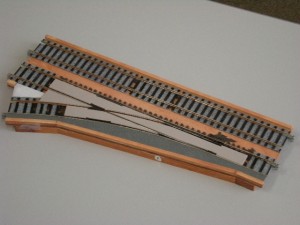

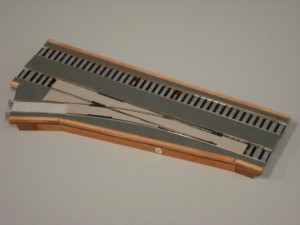

私が持ち込んだプロジェクトです。合同運転会に間に合わせた都電ホイホイの分岐の舗装です。とりあえず開始時の姿です。ポイント部の舗装は、Walthersのプラ製品を使っていますが、これの塗装が間に合わなかった所為で、工作会で一部、舗装を固定できない箇所が出来てしまいました。

約6時間で、ここまで出来ました。レール間の舗装は、プラ成型部品の塗装と色調を揃えたほうがカッコいいかなぁ… と、考慮中です。

その他には、IMONのブリル台車の転がり改善工作もやってみました。これについては、もし後日、機会があれば書くことにします。

カテゴリー:クラブ行事報告, 江東電気軌道(KDK) |

コメント(0)

2014年2月6日 11:25 PM | 投稿者名: treasure

先に実物の例を集めてみましたが、では模型の規格ではどうなっているのか… という続きです。

鉄道模型の「決まりごと」としては、NMRA規格やらNEMやら色々あると思うのですが、とりあえずアクセスし易いのはNMRA規格なので、それを眺めてみました。NEMは独仏語版しかないので、ちょっと敷居が高いです…

先ず、NMRA STANDARDSのS-6に、「Interurban Clearance and Track Centers」というのがあります。インターアーバンで、架線柱を線路中心からどれだけ離すべきか、線路中心間隔はどれ位にすべきかが決められています。この値は、「interurban and street railway equipment only」ということですから、その辺は注意しておく必要があります。

直線では、架線柱を線路中心から13/16インチ以上、線路中心間隔は1+3/4インチ以上、ですが、カーブが急になるにつれて離すべき距離は増えていき、最急では実物で35フィートのカーブまで列挙されています。これはHOで半径122.5mm(6+9/16インチ)、1/80で133.4mmのカーブに相当します。この間に我が「単コロホイホイ」が位置します。

また、NMRA RECOMMENDED PRACTICESのRP-11に、「Curvature and Rolling Stock」という推奨値があります。要するに、車輌(equipment)はこの位は通れる様に設計しよう、また、線路(layouts)はこれ以下の急カーブは使わないようにしよう、という数字です。

で、ここで対象となってくるのは、「Street Cars」と「Interurban」です。「Interurban」は車体長によって、CからEの3つに区別されていますが、路面併用軌道を走行する場合は、Bに一括りにされています。それによると…

「Street Cars」は最急カーブ36インチ(実物で)、最急2.5番ポイント

「Interurban」は最急カーブ50インチ(実物で)、最急3番ポイント

と述べられています。HOではそれぞれ半径126mm(5インチ)及び半径177.8mm(7インチ)になります。1/80ではそれぞれ137.2mmと190.5mmとなります。偶然ですが、我が「都電ホイホイ」のカーブ(半径180mm)は、併用軌道を走行する「Interurban」の値に似通っています。

また16.5mm軌間を前提に作図してみると、2.5番ポイントは半径126mm、3番ポイントは半径294mmより緩い半径では構成できない様です。とすれば、「標準ホイホイ」の半径250mmというのも、適切な選択であったと思います。

ということで、20年近く前に、収容ケースの大きさやカーブの通過具合から適当に割り出した諸元が、意外とNMRA STANDARDS及びRECOMMENDED PRACTICESを満足させているので、ちょっとびっくりしている次第です。

でも、S-6では、線路中心間隔は13/4インチ以上、となっていますから、標準ホイホイの50mm間隔は規格を満たしますが、都電ホイホイの40mm間隔はちょっと狭すぎますかね… ということで、いずれ、複線間隔も調べてみようかと思っています。

カテゴリー:ホイホイ・MTCC規格モジュール, 江東電気軌道(KDK) |

コメント(0)