DCC

2013年10月8日 8:38 PM | 投稿者名: treasure

ホイホイにおけるポイント制御の備忘録です。

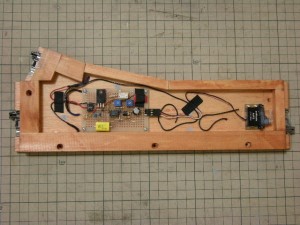

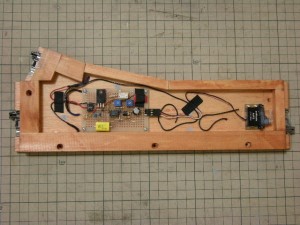

組み込み用の制御ボードを組立てました。写真は実装配置、配線等が固まった「量産形」で、この前に実装や動作の検証のため、「増加試作形」を1枚作っています。未だDS51K1は未実装です。これは後述の通り、ホイホイに取り付ける段階で実験的に配線を決定するためです。試作したバラック基板からの変更点は以下の通りです。

- 部品の配置や配線のとり回しを全面的に見直し。

- ボードを標準より薄い、厚さ0.8 mmの薄型ガラスエポキシ基板に変更。

- 発振制御用のフィルムキャパシタを厚さ6mmのものに変更。

- 電力供給回路で、サーボ直前に並列にに入っている、25V220μFの電解キャパシタを、標準品から高さ5 mmの薄型に変更。耐圧は10Vとなったが、5Vの回路なので保つと判断。

- 同じく電力供給回路の、三端子レギュレータ周辺のキャパシタをデータシートにある容量に変更

- 三端子レギュレータの、入力・出力端子間に、逆電圧保護用のダイオードを挿入

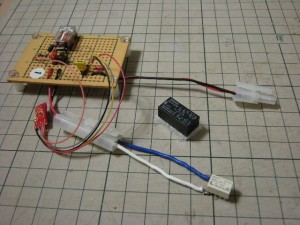

リレーは、高さ5.2 mmの1巻線ラッチング型、オムロンのG6KU-2P-Y(12V)を使いました。バラック基板での10kΩVRは、5kΩと2kΩの半固定抵抗2つに置き換えました。2つを直列に接続し、2kΩをリレーで短絡させることによって、抵抗値を減少させて出力パルス幅を小さくし、サーボモータを、向かって半時計方向に回転させます。定位・反位の区別は、ポイントの左右と、サーボモータの向き(前後2通り)、リレー接点(c接点なので、a接点として使うか、b接点として使うかで2通り)がからむので、設置時に実験して決めることにしました。

測定してみますと、DS51K1は、定位(Digitraxではclose、NCEではNormal、またはON)で橙色がプラスになります。出力電圧は13.6 Vで、ほぼ0.5秒通電されます。そこで、リレーの駆動電流9.1 mAと、コイル抵抗1315Ωから計算して、両者間に180Ωの電流制限抵抗を挟んで接続しました。

増加試作ボードを単コロホイホイに取り付けました。ホイホイ基板との間に、基板裏の配線保護のため、2 mm厚程度のスペーサを挟んであります。使用したのがシノハラ製品なので、写真にある通り、リレーの空き接点を利用して、トングレールやリードレール、クロッシング部の極性を切り替えるべく準備しましたが、サーボでポイントが転換し始めるまでの間に極性が切り替わってしまうと短絡事故になりますので中止しました。これは後日、マイクロスイッチを付加して実現しようと考えています。

試運転してみると、中々好調です。

カテゴリー:DCC, ホイホイ・MTCC規格モジュール, 工作, 江東電気軌道(KDK) |

コメント(0)

2013年8月5日 9:45 PM | 投稿者名: treasure

ホイホイにおけるポイント制御の備忘録です。

ホイホイだと、1ボードに1つ、制御するポイントがあるかどうか、というのがこれまでの例です。この制御にDS44を使用するのはコスト面で不利かつオーバースペック、DS52やDS64ではそもそもホイホイのベースボードに収まりそうもありませんので、何とかKATOユニトラック用デコーダ(DS51K or K1)でマシンを動かせないか試行中です。今回はホビーセンターで入手した現行デコーダ、DS51K1の情報です。

①出力は最大20 V 0.5 A。DS51Kは1.0 Aだったのに比べ、半分になっている。

②動作時間は0.3 sec。

③これで電動化した490 Rポイントを動かすと、焼損する恐れがある。

④プログラミング時に黄色コードを接触させるレールはどちらでも構わないらしい。

⑤線路電源をONにした後は、黄色コードは離してしまってもよい。

⑥工場出荷時のアドレスは”001”に設定されている。

⑦DS51K1は、LenzのCompactでは動作しない。

③は製品付属の英文マニュアルに記載されていないので、注意する必要がありますね。

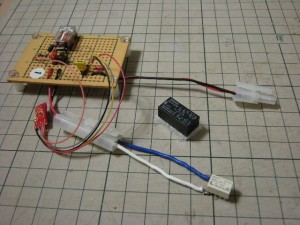

現在、下のようなバラック回路を組んで、リレーを動かせるか検証しています。

カテゴリー:DCC, ホイホイ・MTCC規格モジュール, 工作, 江東電気軌道(KDK) |

コメント(2)

2012年3月1日 11:38 AM | 投稿者名: kingyo

直線に続き、R250コーナーのホイホイのレールもスパイク完了。

AR1とギャップ前後のレールの間とフィーダー線を付けます。並べ方が決まっていない・左右どちら向きのループにも使う、単なるエンドレスにもする、ので、AR1への配線が簡単に設定し直せるように、端子板にラグを2mmネジ留めしました。かなり古いタイプの真空管ラヂオ時代からあるような端子板を2つに切って、2mmネジのタップを立てました。

レールのギャップ部分の枕木はプリント基板で作ったので、内側のレール脇に小穴を開けて単芯線を下から挿して半田付けしています。ここも後で塗装する予定です。ギャップでレールが切れている外側に何かダミーの継ぎ目板を貼ると見栄えが良くなりそうです。

ループに並べて試運転、AR1の動作確認OKです。AR1を接続のままでエンドレスにしても動作しないだけで特に問題なく走ります。

カテゴリー:DCC, ホイホイ・MTCC規格モジュール, 東日本電軌(HNR) |

コメント(1)

2012年2月15日 11:14 PM | 投稿者名: kingyo

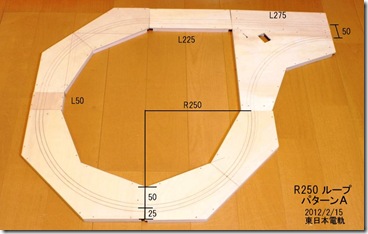

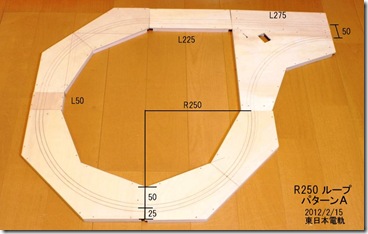

終点に折り返しではなくループがあると、片運転台の車や機関車牽引のときも運転がし易いので、R250の単線にAR1を組み込んで作ってみようと・・・

今月末のこだま合運に間に合わせられるかなぁ?と、作り始めたのですが、開催中止となって気合が抜けてしまいペースが落ちています。

50mm間隔の複線の先をR250の単線でぐるっと回します。R250の単線の両脇は50mmと25mmで、形が違うホイホイ4種類になりました。両脇は全部25mmでも構わず、その場合は4枚ともR250のコーナーは同じ形になります。

ループA、Bの左右両パターンの他、単線エンドレスとしても並べられるようになっています。エンドレスにしたときは900×600のスペースに納まるので、試運転用に手頃なサイズです。

今回AR1を少々いじくってホイホイ裏側に納めたため、1枚だけ角が出っ張っていますが、この角(画像赤の線)をカットしてAR1は別に箱に入れて外付けにすれば、更にコンパクトなホイホイ一組になります。

カテゴリー:DCC, ホイホイ・MTCC規格モジュール, 東日本電軌(HNR) |

コメント(3)

2012年1月31日 7:12 PM | 投稿者名: kingyo

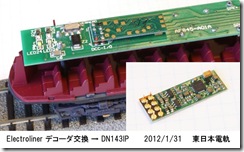

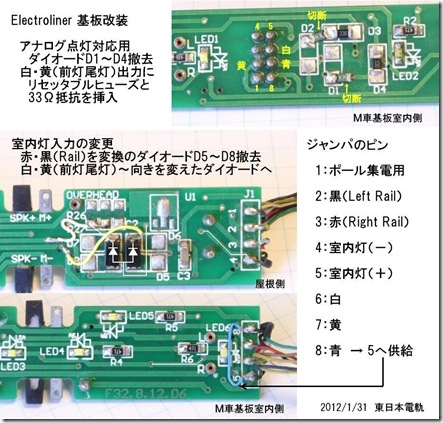

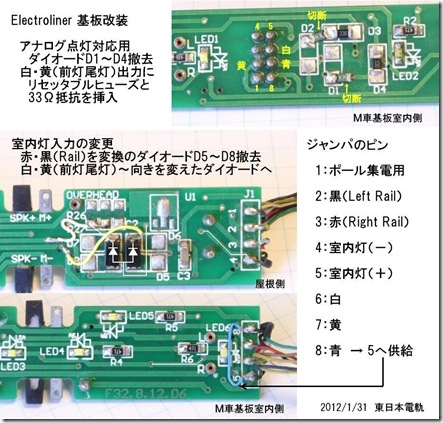

2009/8に入線したときにエレクトロライナーに載せたDZ123デコーダをジャンパ接続ミスで燃やしてしまい、片方の前灯が点いたままになったので、デコーダをDN143IPに交換、ついでに基板の回路も一寸いじくってみました。

2段4列のジャンパコネクタが各車間にあるのですが、全台車から集電している赤黒ピン(2,3)と前灯尾灯用白黄ピン(6,7)が上下に並んでいるため、接続を誤るとすぐさまデコーダのファンクション0を壊してしまうわけです・・・

そこでデコーダの8ピンプラグから出た所に、33オーム抵抗と念のため50mAのリセッタブルヒューズも挿入しました。アナログ運転時も前後進で前灯尾灯が点灯切替するよう用意された4つのダイオードD1~D4を撤去して、その跡に置きました。画像の黄色矢印2ヶ所をヤスリで切断しています。

室内灯はRail-ONになっていると常時点灯するような配線になっていました。これも今回変更して、前灯または尾灯点灯時・ファンクション0がオンのときに点くようにしました。赤・黒から4つのダイオードD5~D8をブリッジにして供給していたものを一旦撤去し、白・黄回路の途中からワイヤをつないだダイオード2個を通して-側(4)につないでいます。+側はジャンパの青(8)を(5)に結べばOKです。U1,C2,R26,R27はおそらくアナログ運転用定電流回路と思われるので撤去しています。

両面プリント基板に迷路のように回路が作られているので、裏表ひっくり返しながらさんざん眺めないと判読しづらいものです・・・

カテゴリー:DCC, 東日本電軌(HNR), 車両 |

コメント(1)

« 古い記事

新しい記事 »