2025年10月1日 11:49 AM | 投稿者名: treasure

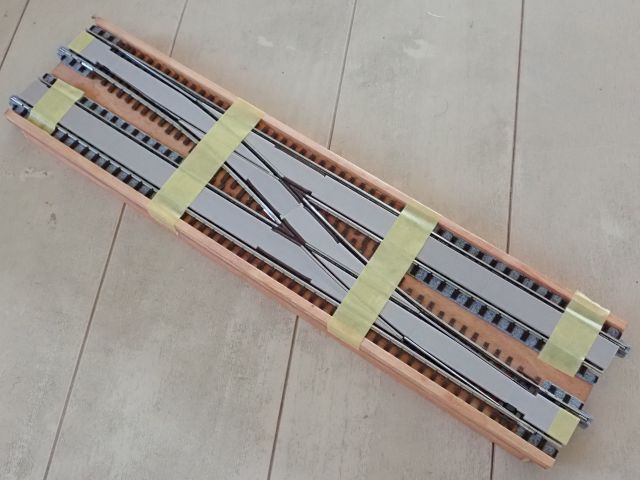

都電右亘りホイホイの舗装を続け、完成へと持ち込みます。

線路外側部分にも学校教育工作用紙を2枚重ねにした下敷きを作り、更にその上にマーメイド紙を貼ってからそれぞれの位置に固定します。固定にはいつもの通り、ニチバンのナイスタック(一般タイプ)を用いました。

長さを合わせたWalthersのStreet Track Insert Setをこれまで同様、TAMIYAのLP-75「バフ」とLP-4「フラットホワイト」を凡そ1:1に混合したもので塗装しました。プラ製品であり、同系統色の材料でモールドされていますので、サーフェイサーによる下塗りは省略しました。

塗装を済ませた中敷をレール間に接着します。以前は接着にボンド木工用を使用したのですが、今回はKATOが輸入しているGlue ‘n’ Glazeを使用してみました。主成分はエチレン酢酸ビニルですから、MRの製品紹介で推奨された「white glue」の範疇かと思いますのでこれにしてみました。

ということでまぁ何とか、都電ホイホイ右亘りが完成しました。これでアメリカ型路面電車も本来のスタイルで運転することができる様になりました。

カテゴリー:ホイホイ・MTCC規格モジュール, 工作, 江東電気軌道(KDK) |

コメント(0)

2025年9月24日 6:51 PM | 投稿者名: treasure

9月21日に「中央区立晴海区民館」において、運転会を開催しました。いつも通り、10月に開催されます関東合運への予行を兼ねての運転会です。

今回の配置はリバースループ×3の構成です。複線ですので、対行配線にすればリバースなしでも運転できるのですが、使用した片亘り線が対行配線不可だったため、リバース区間×3という凶悪な配線(経験上、手動切替ではほぼ運転不能)となりました。これでも支障なく自由自在に運転できるのは、リバース区間の自動切替が可能なDCCの強みでしょう。交換したMRC製のAuto Reverse Moduleも異常なく動作してくれました。古い製品なので、ちょっと電流を喰うのは致し方ないところでしょう。

今回の制御機器です。いつも通りDigitraxのDB150をコマンドステーション+メインブースターに、KATOのD101とDigitraxのUT4をスロットルとして使用しました。KATOのD101に内蔵されているブースターは、絶縁ジョイナーの不足により、ヤード部分を別給電にできなかったため使用しませんでした。結果として車輛運転中にヤード内のポイントが転換不能になりました。うーん、本番では絶縁ジョイナーを忘れない様注意しなければなりません。あとはDCC Specialties製の電流電圧系にユニトラック用フィーダーを接続したものをメインブースター出力に挿入してあります。これがあると電流値を監視することができ、トラブル時の問題解決が容易になります。今回もリバース区間の入口出口の双方を車輛が同時に踏んでショートした際、原因追及に威力を発揮してくれました。

弊社からの参加車輛です。やはり3輌では寂しいですねぇ… 本番の関東会運では持参するユニトラックを整理して運搬スペースを空け、持参車両数を増やそうと思うのですが、スロットルも増やしたいので、それとの兼ね合いになりそうです。

同時に開催しました2025年度総会も何とか終了致しました。

カテゴリー:クラブ行事報告, クラブ運転会報告, 江東電気軌道(KDK) |

コメント(0)

2025年9月17日 10:15 AM | 投稿者名: treasure

車体を組み立ててデカールを貼りました。

妻面側面屋根と5つに分かれている車体を仮組みして様子をみているところです。ここでダボが充分入っているかどうかをチェックします。2箇所程入り足らないところがありましたので、1.5 mm径のドリル刃で浚い、きちんと入る様に調整しました。ちゃんと組まれていることが確認できましたら、内側からダボ部分に接着剤を流し込んで接着します。接着剤には何を使ったらいいのか悩んだのですが、最近愛用している、30分硬化タイプのエポキシ系接着剤をアクリルラッカーシンナーで伸ばしたものを使用しました。硬化後に試してみた結果、ちょっと接着力が弱い様に感じられましたので、もう1回同じものを流し込んで補強しました。

塗料が回りきっていない箇所をちょっと修正した後、デカールをストライプから貼っていきます。デカールはMicroscale Industries社からそのものズバリが発売されていますので、それを利用します。ストライプの品番は87-564です。写真では前述した、接着剤を流し込んだ「ダボ」が写っています。

デカールの貼付方法は、大昔「とれいん」誌で指南されていた方法に従いました。即ち、デカールは浮くまで水中に浸漬させて台紙の糊を完全に落としてしまい、軟化剤でデカールフィルムを溶かして固着させる方法です。この方法をとるとフィルムも薄くなり目立たなくなります。軟化剤にはタミヤの「マークフィット《スーパーハード》(品番87205)」を使用しました。

この方法では、水に浮いたデカールフィルムを貼付箇所に移すのが一苦労です。今回は薄い透明プラスチックフィルム上に載せて水から揚げ、貼付箇所上でスライドさせることで好結果を得ました。薄い透明プラスチックフィルムと仰々しく書きましたが、要はDM送付等に使われている透明封筒を適当な大きさに切ったものです。

その他の細々した文字を貼り、オーバーコートして仕上げました。細々した文字はMicroscale Industries社の87-563で、オーバーコートはGSIクレオスの、「スーパークリアⅢUVカットつや消し」を使用しました。

車番はデカールに同封されている説明書にあった106として、側面の細かな文字の配置もそれに倣いました。車番を106とすれば、この一連の数字列がデカールに入っていますので、ひとつづつ数字を並べる手間が省けます。妻面には車番と、”WATCH YOUR STEP”の文字を貼ってあります。メーカーの作例では妻面に”ENTRANCE”の文字が入っていますが、側面にも入ってますので、流石にダブルで入れることはないかな、ということでこうしてみました。ちなみに側面の細かな文字の配列が異なる後年の写真では、側面に”ENTRANCE”、妻面に”ENTER FRONT DOOR”と入っています。

次回で何とか完成に持もっていけそうです。

カテゴリー:工作, 江東電気軌道(KDK), 車両 |

コメント(0)

2025年9月13日 5:03 AM | 投稿者名: admin

いつもMTCCグループ軌道線ホームページをご覧いただきありがとうございます。

さてこの度、Webサイトメンテナンスの第二弾として、サイトのSSL化を近日中に実施することにしました。つきましてはサイトへのアクセスが不調となる可能性がありますが、ご容赦の程、宜しくお願い申し上げます。

カテゴリー:お知らせ |

コメント(0)

2025年9月10日 7:38 PM | 投稿者名: treasure

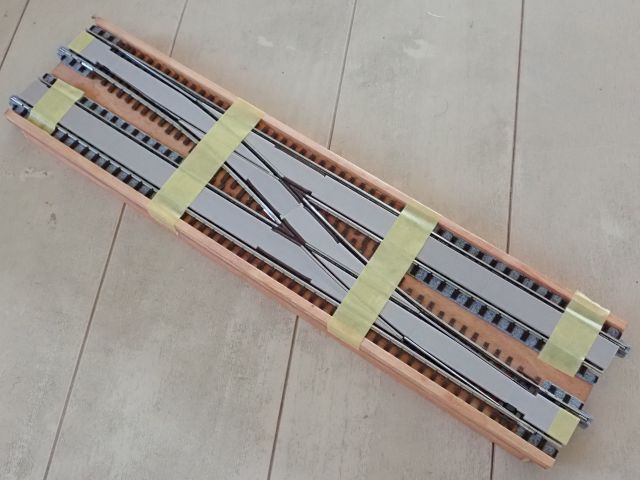

軌框を敷いた都電右亘りホイホイの工作を続けます。

スプリングポイントの復元バネを0.5 mm径のスプリング用ステンレス線で作ります。過去に書いた様に、スプリングの長さをできるだけ長くとるのがコツです。またスプリングは、中央辺りで360°曲げてループを作り、そことスプリング先端を木ネジで止めると効果的に止められます。スプリングの材質と線径は、過去の実績に従いました。

続いて線路の中敷となるWalthersのStreet Track Insert Setの長さを調整します。長さと直角に注意して一歩一歩擦り合わせます。写真は、長さを調整したStreet Track Insertを仮止めして様子をみているところです。

線路間舗装の下敷きを作ります。100均等でも売っている0.5 mm厚程の学校教育工作用紙を2枚重ねにして寸法を整え、その上にマーメイド紙を貼って舗装を表現します。工作用紙は接着面にTitebondを塗って厚手のシナベニアに挟み、上から錘で圧着して反りを防止します。マーメイド紙は発泡スチロール用接着剤を使って接着しました。発泡スチロール用接着剤は主成分が酢酸ビニル樹脂、溶剤がエタノールとアセトンですので、紙を伸ばす心配が小さいので愛用しています。昔、同じ酢酸ビニル樹脂ですが、水性エマルジョン系接着剤を使って表層のマーメイド紙を貼ったところ、盛大に反ってやり直しになったことがありますので用心しています。マーメイド紙の色調はここに書いた通り、「グレー2」です。写真に写っている部分は、両横を枕木で支えられていますし、線路外側の部分は完全に枕木上ですので、これで充分という判断です。

弊社プロジェクトにしては珍しく、3ヶ月程で完成しそうです。

カテゴリー:ホイホイ・MTCC規格モジュール, 工作, 江東電気軌道(KDK) |

コメント(0)

« 古い記事

新しい記事 »