ホイホイ・MTCC規格モジュール

2019年7月2日 8:54 PM | 投稿者名: treasure

のろのろと進捗している、ホイホイの状況です。

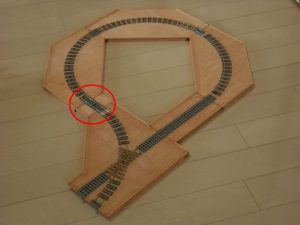

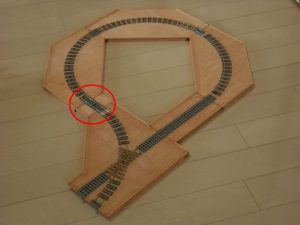

q型ループ分岐部ホイホイの、裏面に突き出しているスパイクを処理しています。分岐側の処理が済み、複線側の処理にかかる寸前です。鉄粉やスパイクの先端が電子回路に入り、トラブルを起こす可能性がありますので、取り付けてあるDual Frog Juicerや、配線切替用のラグ板等は養生してから作業することにします。

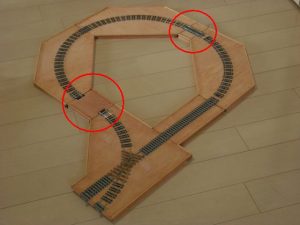

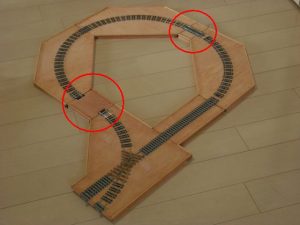

完成後の姿がこちらです。処理方法は、以前に述べた手法と略同等です。一部、カッティングホィールが入らず、ニッパでスパイク先端を切断した後、回転砥石をモーターツールに咥えて均した箇所もあります。この方法は、鉄粉の飛散は抑えられる反面、作業時の騒音が酷く、集合住宅等で実施するには不適当かもしれません。スパイク先端処理後に、裏面に貼付されているメンディングテープ上への鉛筆書きという、甚だ頼りない状態であった接続先のメモや、電線色の設定メモ等も、ちゃんとした(?)シールに交換して見易くしました。

q型ループ分岐部ホイホイの裏面が処理されたので(処理しないと、何かの弾みで、裏面に飛び出したスパイクの先端で指を刺し、流血騒動になります)、右複線分岐の配線にかかります。各要素を仮置して配置を検討し、概ねこんなところかなぁ… というメモです。

カテゴリー:ホイホイ・MTCC規格モジュール, 工作, 江東電気軌道(KDK) |

コメント(0)

2019年4月28日 10:17 PM | 投稿者名: treasure

動作チェックも終わり、仕上げにかかったq型ループ線ですが、改良工事を施すことになりました。

原設計では、最小限の面積に収めるべく、250 mmRの反向曲線間に、50 mmの直線を挟んだだけでした。曲線を単一半径とした場合、ここに複線間隔分の直線を挟む必要があることは、作図して頂ければ明らかかと思いますが、編成ものを通過させるには、これではちょっと苦しい、最低でも100 mmの間隔が欲しい、という意見が寄せられました。

現在入っている50 mm直線を、ループ線の反対側に移し、現在50 mm直線が入っている場所に100 mm直線を挟むようにすれば、問題は解決しそうです。新たに100 mm長の単線ホイホイを作るだけで、無駄になるものは全くありません。組み合わせを自由に替えられる、ホイホイならではの恩恵でしょう。

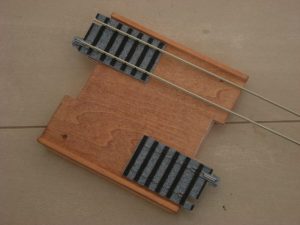

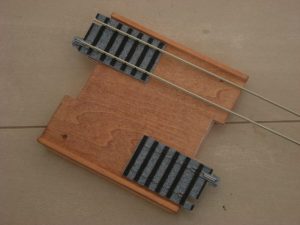

ということで、廃材を工面してベースボードを作りました。べニア板の角が少々削れていましたが、お陰様で縁の3 mm角棒に隠れる程度でしたので、「コクソ」を盛って誤魔化しました。実際、見える部分ではないので、これで宜しいでしょう。軌框は、加工済みのストックが切れたため、新たに在庫品を加工しました。

追記:100 mm長の単線ホイホイの写真を取り損ねましたので、同時に製作した複線ホイホイの写真を掲載しています。

追記2:軌匡をずらした場所に仮置きして撮影してあるので勘違いしていましたが、これは100 mm長の単線ホイホイでした。

カテゴリー:ホイホイ・MTCC規格モジュール, 工作, 江東電気軌道(KDK) |

コメント(0)

2019年4月20日 9:39 PM | 投稿者名: treasure

毎度乍ら仕事の関係で、1~4月の工作進捗は緩慢というか、殆ど休止状態になります。4月も中旬を過ぎ、何とか仕事の山も越えたので、工作の再開に向け、仕掛品を点検してみました。

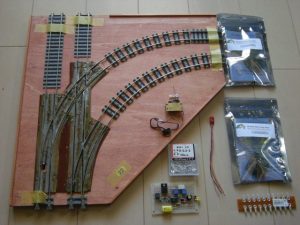

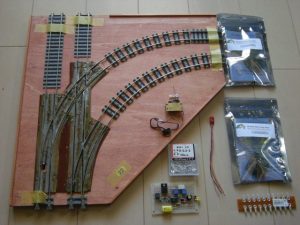

1.複線分岐

再生中の複線分岐は、使用パーツが揃っていることが確認できました。あとはこれらを組み上げて実装すれば、使用できる様になるでしょう。次回工作会のテーマでしょうか…

2.SEPTA Kawasaki LRV

こちらも、細々と作り溜めたパーツを確認しました。ポールのベース部品や灯火類の基板が未だ出来ていません。DCCデコーダ等の電子回路は入手済みですので、今年中には何とか纏め上げたいものです。

3.Pacific Electric “BLIMP”

こちらも、(写してはいませんが…)セコハンのDCCデコーダ(DH121)とハーネスを発掘して、就役整備進行中です。ということで先ず、ポールを修復しました。じっくり触ってみると、ハンダ付け後の洗浄不足で、かなり動きが渋くなっていまして、これも、ポールが曲がってしまった要因かと感じています。この辺は錆び落とし後、潤滑剤としてNeolubeを塗りました。写真は修復作業で力を掛けた際に外れてしまったハンダ付けを修復している状況です。「Super Strong Soft Solder!」と銘打たれている、P.B.L.社の「TRICK-10k」を使ってみました。無鉛ハンダ、らしいです。

カテゴリー:DCC, ホイホイ・MTCC規格モジュール, 工作, 江東電気軌道(KDK) |

コメント(0)

2019年1月6日 9:49 PM | 投稿者名: treasure

Kingyoさんが書かれた、H&K(Hanning & Kahl)製併用軌道用分岐器の補遺です。

昨年3月に、富山市に日帰り出張した際に撮影した、富山地鉄の富山軌道線、富山駅前の併用軌道用分岐器です。富山地鉄は3’6″なので、4’6″の函館市電とは大分表情が異なります。

リードレールとトングレールの関節です。こんな具合に切削され、噛み合っています。左右は線対称です。この手の関節は以前、シアトルのWaterfront Streetcar(2005年廃止)でも見かけました。但し、関節部の長さはこれより長い様子でした。

トングレール間のスロットの奥には、こんな金具があって、トングレールと連動しています。察するに、ここにレバーを差せば、人力で転換できるのでしょう。

カテゴリー:プロトタイプ例, ホイホイ・MTCC規格モジュール, 江東電気軌道(KDK) |

コメント(0)

2018年12月31日 5:39 PM | 投稿者名: kingyo

線路板ホイホイ作りの参考資料として、函館市電の軌道の分岐器周りを観察。舗装された併用軌道敷の分岐・ポイントにはあまりディテールを付けずに済ませてしまうが、もうちょっと何とかしたいものだな、と・・・ (2018/12/15・函館)

函館どっく前のは終点折り返しのスプリングポイントで先端レールは片側だけしかない。併用軌道では古くからよく見られるタイプだが、模型の車輪はフランジが厚いので、このタイプはオーバースケールになってしまい、中々形良く作りにくい。

この駒場車庫前のような併用軌道分岐の先端部分は見たことがなかった。上: 渡り線のスプリング式。

下:右へ折れ反対側をクロスして車庫へ入るもので、板の下に転轍機があるのだろう。このタイプの先端レール部分のほうが模型化しやすいように思える。

十字街の左・谷地頭、直進・函館どっく前への複線分岐。転轍機は左側の歩道にあるようでロッドの上にカバーが並んでいる。先端レールは左側・曲線内側にしかない。複線反対側の合流するほうにはスプリングも入っていないようだが内側だけは先端レールがある。

カテゴリー:プロトタイプ例, ホイホイ・MTCC規格モジュール, 東日本電軌(HNR) |

コメント(2)

« 古い記事

新しい記事 »